行为对态度的影响

Notes

社会心理学 第11版 第4章 态度与行为

一、 行为影响态度的证据

文章开篇通过几个生动的案例(如催眠、大脑电极刺激、裂脑患者实验)引出核心观点:人们会为自己的行为寻找合理的解释,从而改变自己的态度。随后,文章列举了多种行为影响态度的具体表现:

- 角色扮演 (Role-Playing):

- 当人们扮演一个新角色(如狱卒、囚犯、奴隶主、教师)时,最初可能感觉虚假,但随着时间推移,行为会逐渐内化,态度也随之改变。

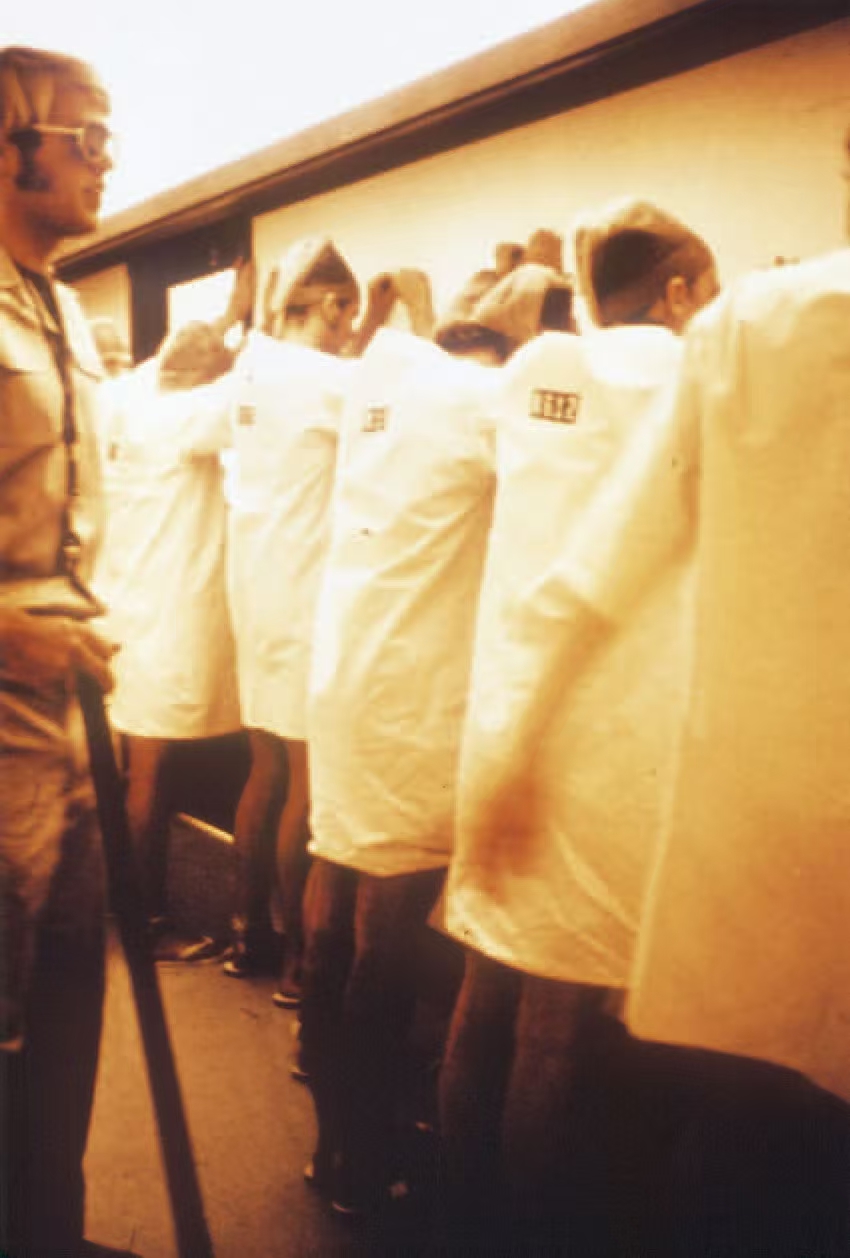

- 斯坦福监狱实验是经典例证:大学生在扮演狱卒和囚犯几天后,就完全进入了角色,表现出与角色相符的残酷或崩溃行为,说明环境和角色对个体态度的强大塑造力。

- 奴隶制对奴隶主的影响:弗雷德里克·道格拉斯的回忆揭示了,长期扮演“主人”角色会腐蚀一个人的善良本性,使其变得残暴。

- 言语变成信念 (Saying Becomes Believing):

- 当人们为了取悦听众而说出与自己真实想法不符的观点时,如果缺乏外部借口(如被迫或受贿),他们往往会开始相信自己所说的话。

- 海曼的例子:他最初不相信手相术,但为了赚钱而假装相信,最终自己也信了。

- 实验证明,调整言语以迎合听众后,人们会更喜欢听众喜欢的人或事,并扭曲记忆以符合自己的言论。

- 登门槛现象 (Foot-in-the-Door Phenomenon):

- 先提出一个微不足道的请求(小要求),待对方答应后,再提出一个更大的请求,成功率会大大提高。

- 经典实验:先让居民在窗前放一个“安全驾驶”的小标志,两周后再请求在院子里放一个大而丑陋的标志,同意率远高于直接提出大请求。

- 原因是:一旦人们做出(即使是微小的)承诺,为了保持行为的一致性,他们会调整自己的态度,认为自己是一个“乐于助人”或“支持安全驾驶”的人,从而更愿意答应后续的更大请求。

- 邪恶行为与道德行为的塑造作用:

- 邪恶行为:一个微小的恶行(如说一个小谎)可能会引发更大的恶行,因为人们需要为自己的行为辩护,从而调整态度,认为自己的行为是正确的,甚至贬低受害者(“我们不仅伤害我们不喜欢的人,也变得不喜欢我们伤害的人”)。这解释了种族灭绝、战争暴行等如何逐步升级。

- 道德行为:相反,主动的、非强制的道德行为也会塑造积极态度。例如,帮助他人会增强对受助者的好感;为恋人祈祷会增加对恋人的承诺;本杰明·富兰克林通过让对手帮一个小忙,成功将其转化为朋友。

- 种族间的行为与态度:

- 立法强制的种族融合行为(如废除学校种族隔离)虽然最初可能不被所有人接受,但长期来看,这些行为会改变人们的种族态度,使支持率上升,歧视减少。这证明了“你无法为道德立法”的假设是错误的,行为可以间接影响态度。

二、 行为影响态度的原因:三种理论解释

文章接着探讨了行为为何能影响态度,介绍了三种主要理论:

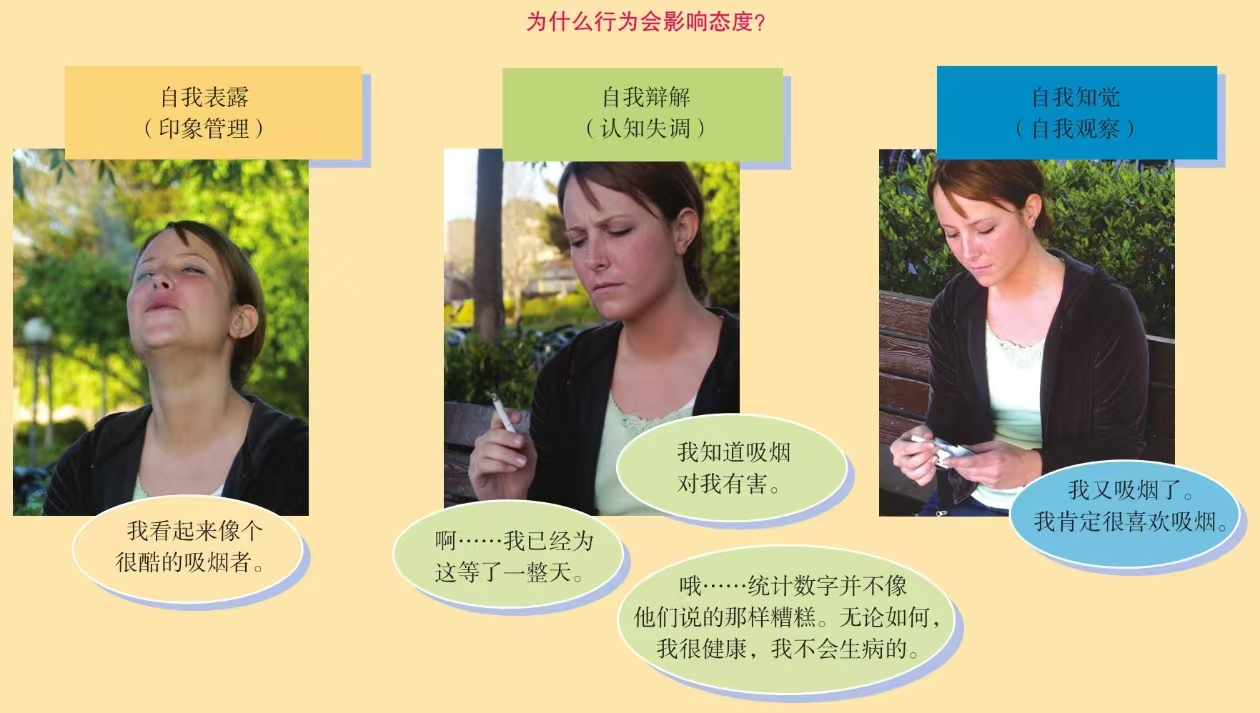

- 自我表露理论 (Self-Presentation Theory):

- 人们为了在他人面前维持一致、正面的形象,会调整自己的态度以匹配自己的行为。这是一种印象管理策略,有时可能只是“假装”态度改变了。

- 认知失调理论 (Cognitive Dissonance Theory):

- 当我们的行为与态度不一致时,会产生一种心理上的不适感(失调)。为了减少这种不适,我们会改变态度来合理化自己的行为。

- 理由不足效应 (Insufficient Justification): 当行为缺乏强有力的外部理由(如高额报酬)时,失调感更强,因此人们更需要通过改变内在态度来为自己辩护。例如,在费斯廷格的实验中,只得到1美元报酬而说谎的学生,比得到20美元的学生更倾向于相信自己说的内容是真实的,因为他们缺乏“为钱说谎”这样的外部借口。

- 该理论强调了责任和选择的重要性:当人们认为行为是自愿且自己负责时,失调感最强,态度改变也最显著。

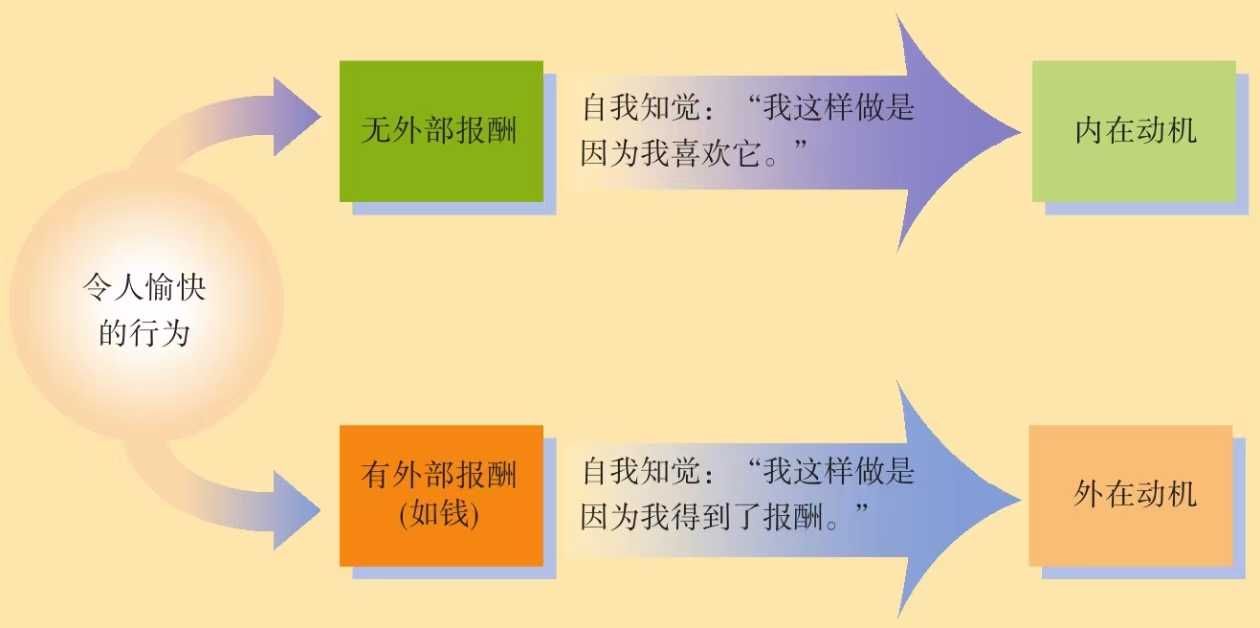

- 自我知觉理论 (Self-Perception Theory):

- 当我们的态度不明确时,我们会像观察他人一样观察自己的行为,并据此推断自己的真实态度。例如,如果我发现自己经常微笑,我可能会推断“我一定是个快乐的人”。

- 该理论能解释过度合理化效应 (Overjustification Effect):当为一项本身有趣的事情提供外部报酬时,人们会将自己的行为归因于报酬(外在动机),从而削弱了原有的兴趣(内在动机)。例如,给喜欢画画的孩子报酬后,他们可能将画画视为换取报酬的工作,而非乐趣。

三、 理论比较与结论

- 认知失调理论更适用于解释当行为与已有的、明确的态度发生冲突时,人们为减少心理不适而进行的自我辩解。

- 自我知觉理论更适用于解释当态度本身模糊或尚未形成时,人们如何通过观察自己的行为来形成态度。

- 自我表露理论则解释了人们为了社会形象而进行的表面态度调整。

四、 后记与启示

文章最后强调,理解“行为影响态度”这一原理具有重要的实践意义。它告诉我们,改变自己并不总是从“想通”开始,而是可以从“行动”开始。通过主动采取期望的行为(如假装写作、强迫自己微笑、做出承诺),我们可以在不知不觉中改变自己的内在态度和习惯,实现自我成长。正如斯多噶派哲学家埃皮克提图所言:“要想养成某种习惯,那就去付诸行动。”